Erzherzog Karl von Österreich-Teschen wurde am 5. September 1771 in Florenz als fünftes Kind Leopolds von Toskana geboren. Karl galt innerhalb der Grossfamilie als eher unauffälliges, schüchternes Kind ohne nennenswerte Begabungen. Er litt an Epilepsie, die ihn bis ins Erwachsenenalter begleiten sollte. Als Karls Onkel, Kaiser Joseph II., unerwartet gestorben war und sein Vater Leopold als dessen Nachfolger in Wien den Thron übernommen hatte, kam Karl in die Obhut seiner kinderlos gebliebenen Tante Maria Christine und deren Ehemann Albert von Sachsen-Teschen in Brüssel. Als Statthalter verwalteten die beiden die Österreichischen Niederlande.

Karl wurde mit Einverstädnis seines Vaters vom Statthalterpaar adoptiert und war nun rechtmässiger Erbe eines grossen Besitztums. Er erhielt eine solide Erziehung und Ausbildung, auf welche sein Ziehvater höchsten Wert legte. Karls Interesse galt vor allem militärischen Belangen und nicht etwa geistlichen, wie es wegen seiner Krankheit der anfängliche Wunsch seines leiblichen Vaters gewesen war. Nach Ausbruch des französischen Revolutionskrieges 1792 begann Karls Laufbahn als Militär. Innert Kürze wurde er zum Generalmajor befördert und bewies auf dem Schlachtfeld aussergewöhnliches Geschick.

In der Folge betraute ihn sein Bruder Franz I. mit dem Kommando über die österreichischen Streitkräfte. Karl übte sein Amt mit taktischem Gespür und eiserner Disziplin aus, was ihm grosses Ansehen einbrachte. Franz erkannte den militärischen „Wert“ seines Bruders und ernannte ihn 1796 zum kaiserlichen Feldmarschall. Dennoch war Karls Verhältnis zu seinem resoluten Kaiserbruder kein einfaches. Letzterer dultete keinerlei Widerspruch oder Kritik an seiner Haltung. Karl strebte etwa Armeereformen an, die Franz ablehnte. Das führte wiederholt zu Spannungen.

Sieg über Napoleon

Von 1801 bis 1804 war Karl der 54. Hochmeister des Deutschen Ordens. In diesen Jahren litt er gehäuft an epileptischen Anfällen, die sich nach Abgabe seines Deutschmeisteramtes allmählich wieder legten. Im dritten Koalitionskrieg fuhr Karl als Heerführer in Italien 1805 einen bedeutenden Sieg ein. Danach gelang es ihm endlich, wichtige Armeereformen umzusetzen, unter anderem eine Abschaffung der Dienstpflicht auf Lebenszeit.

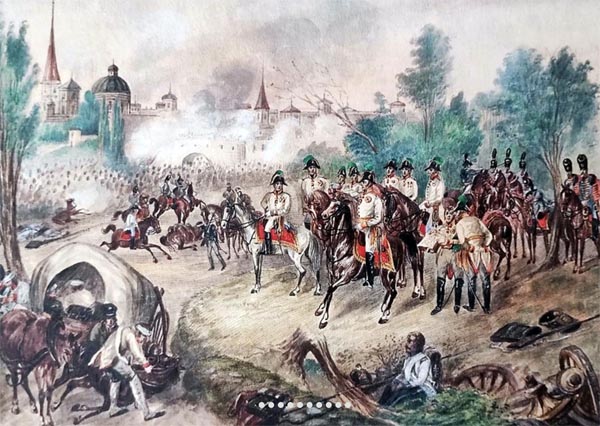

Im fünften Koalitionskrieg sollte Karl sein grösster Erfolg beschieden sein: Nachdem durch einige Niederlagen des österreichischen Heeres Napoleons Truppen bis nach Wien vorgedrungen waren, traf das französische Heer am 21. Mai 1809 bei Aspern auf die Truppen Erzherzog Karls. Die blutige Schlacht konnten die Habsburger für sich entscheiden. Erzherzhog Karl ist somit als einziger Feldherr, der Napoleon auf offenem Feld vernichtent geschlagen hat, in die Geschichte eingeganden. Die kurz darauf von den Habsburgern verlorene Schlacht bei Wagram konnte Karls bedeutenden Erfolg bei Aspern nicht überschatten.

Mit dem so genannten Waffenstillstand von Znaim am 10. Juli 1809 beendete Erzherzog Karl den Krieg mit Napoleon. Dies jedoch ohne Rücksprache mit dem kaiserlichen Bruder, worauf dieser Karl am 23. Juli 1809 von allen militärischen Ämtern suspendierte.

Privatleben und Gedenken

Privat war Erzherzog Karl ein fleissiger Autor militärischer Schriften, in die er mitunter seine persönlichen Memoiren einfliessen liess. Zu seinen bedeutendsten militärwissenschaftlichen Schriften gehören „Grundsätze der Strategie“ (drei Bände, 1814) und „Geschichte des Feldzugs von 1799 in Deutschland und der Schweiz“ (zwei Bände, 1819).

Karl ehelichte 1815 im Alter von 44 Jahren die protestantische Henriette von Nassau-Weilburg, welche er in Mainz kennen- und lieben gelernt hatte. Das Paar liess sich im neu errichteten Schloss Weilburg bei Baden D nieder. Nachdem Karls Ziehvater Albert von Sachsen-Teschen 1822 verstorben war, erbte er dessen Besitztümer, zu dem auch das Palais Erzherzog Albrecht (Albertina) im Wien mitsamt der umfassenden Kunstsammlung gehörte. Das Haus diente dem Erzherzog als Wohnsitz, wenn er in der Kaiserstadt weilte. Am 30. April 1847 erlag er in Wien an einer Rippenfellentzündung. Sein Herz wurde in der Loretokapelle der Augustinerkirche bestattet, sein Körper in der Kapuzinergruft.

Erzherzog Karl ist bildlich bis heute an prominenter Stelle präsent: Für den Heldenplatz vor der Neuen Burg schuf Anton Dominik Fernkorn ein Reiterstandbild Erzherzog Karls. Es gilt als eine der bedeutendsten Bildhauer-Leistungen jener Zeit, zumal das 20 Tonnen schwere Werk aus Bronze einzig auf den beiden Hinterläufen des Pferdes ruht. So etwas hatte in solcher Dimension bis dahin als unmöglich gegolten. Das Denkmal wurde 1859 feierlich enthüllt. Es steht auf einem monumentalen Sockel aus Untersberger Marmor. Die Pläne dafür lieferten die Architekten den Hofoper, Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg.