4. Bezirk, ehem. Prinz Eugen-Strasse 20-22

Salomon Rothschild, ein Nachkomme des jüdischen Wechselhändlers Meyer Amschel Rothschild aus dem Frankfurter Ghetto, gelang es in Wien, durch Geschick und Weitsicht zum einflussreichsten Financier seiner Zeit aufzusteigen und ein immenses Vermögen anzuhäufen. Als Jude war es ihm jedoch per Gesetz verwehrt, ein eigenes Heim zu errichten. Erst seinen Söhnen Nathaniel und Albert wurde dieses Privileg zuteil. Nathaniel liess sich ab 1871 ein Palais in der Theresianumgasse erbauen. Wenig später begannen auf dem benachbarten Grundstück an der Prinz-Eugen-Strasse die Bauarbeiten für ein Wohnpalais für seinen jüngeren Bruder Albert, der die Leitung des Bankhauses Rothschild übernommen hatte.

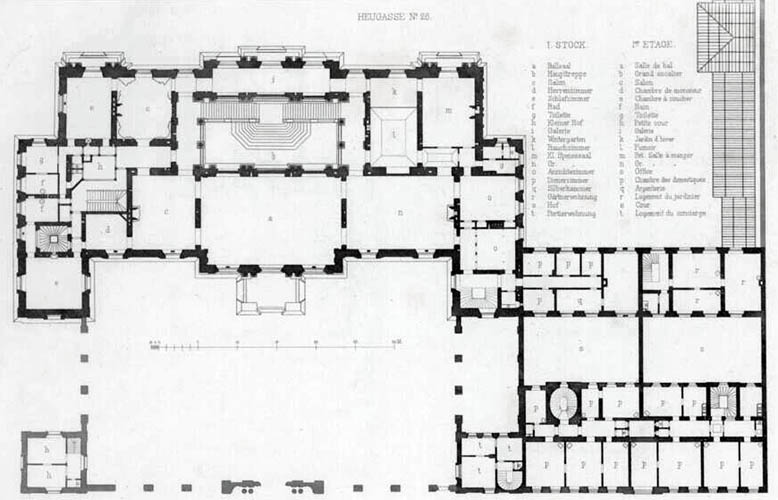

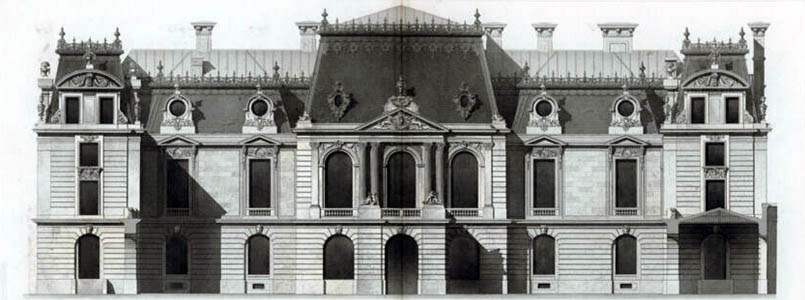

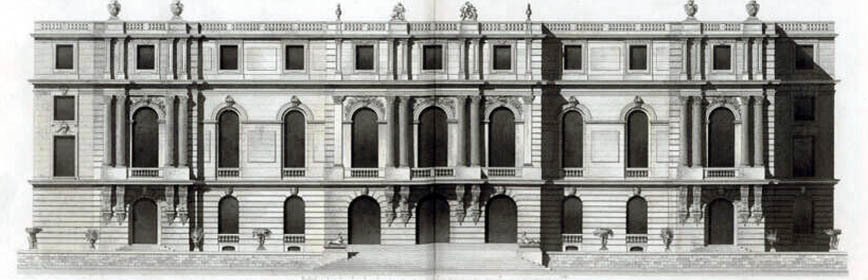

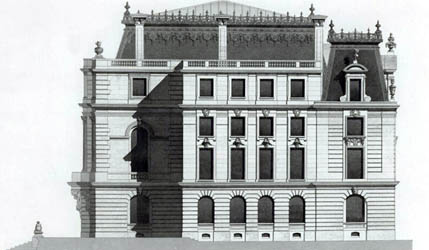

Der französische Architekt Gabriel-Hippolyte Destailleur entwarf für Albert einen monumentalen Wohnpalast im Stil der in Wien ungewöhnlichen französischen Neorenaissance. Der ängstlich veranlagte Albert wünschte sich einen sicheren Abstand zur Strasse und Schutz vor möglichen Eindringlingen. Daher wurde der grosse Ehrenhof mit einem hohen, massiven Eisenzaun von der Strasse abgeschirmt, sodass der Palast von aussen wie eine uneinnehmbare Festung wirkte.

Französisch inspirierter Prunk

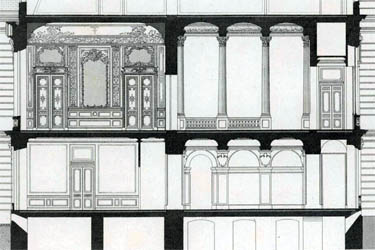

Für die Gestaltung des Inneren wurde an nichts gespart. Herzstück des Palastes war das opulente Treppenhaus. Es war vollständig aus Stein gebaut, die Wandfelder waren mit kostbarem Marmor verkleidet. Die Stufen der Treppe bestanden aus Grisignaner Kalkstein. Die Balustraden wiederum waren gänzlich aus Marmor. Die Wände im ersten Obergeschoss waren mit vier wertvollen Gobelins sowie mit vier grossen marmorgerahmten Spiegeln mit Bronzebeschlag versehen. Die Deckengewölbe wiesen Figurenschmuck und perspektivische Malerei auf.

Dem Treppenhaus schlossen sich im Erdgeschoss mehrere Gästezimmer und Salons an, von denen der Ecksalon besonders hervorzuheben ist. Er war mit einer flächendeckenden Holzvertäfelung und Gemälden aus der Zeit Louis XVI. ausgestattet. In jedem dieser Zimmer stand ein Marmorofen, welcher der jeweiligen Ausstattung angepasst war. Im ersten Stock des linken Flügels lagen die Wohnräume der Hausherrschaft. Sie waren einfach, aber komfortabel ausgestattet – im Gegensatz zu den sich anschliessenden Empfangsräumen. Der grosse Salon war mit geschnitzten, weiss getünchten Boiserien aus Eichenholz im Regence-Stil ausgekleidet. Kontrastierend dazu wirkte vergoldeter Skulpturenschmuck. Kernstück des Salons war ein Deckengemälde von Tiepolo.

Der in der Mitte des Gebäudes liegende Tanzsaal war im Stil von Louis XV. ausgestattet und vor allem in Weiss und Gold gehalten. Er zählte zu den grössten Festsälen in Wien in privatem Besitz. Grosse Schiebetüren verbanden den Tanzsaal mit dem grossen Salon und dem Speisezimmer. Dieses war lachsfarben gehalten und mit vier grossen Spiegeln ausgestattet. Daneben gab es einen kleinen Speisesaal, der wesentlich einfacher gestaltet war. Weiter zu erwähnen sind der Wintergarten, das Rauchzimmer, die Galerie sowie der kleine ovale Salon mit einer Vertäfelung aus Naturholz. Im zweiten Obergeschoss befanden sich hauptsächlich die Räume der Kinder. Sie waren über eine Holztreppe erschlossen.

Nach dem Tod seiner Frau Bettina im März 1892 heiratete Albert nicht erneut, sondern unterhielt lediglich eine Beziehung zu Helene Odilon, der ehemaligen Ehefrau des Wiener Volksschauspielers Alexander Girardi. Albert Rothschild verstarb 1911, sein Nachfolger war Louis Rothschild.

„Arisiert“, zerbombt, abgerissen

Die Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er-Jahren brachte auch das Bankhaus Rothschild in finanzielle Schwierigkeiten, was Louis zwang, in ein bescheideneres Haus in der Nähe zu ziehen. Das Palais an der Prinz-Eugen-Strasse stand daraufhin leer. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde Louis Rothschild auf dem Flugplatz Aspern verhaftet und in der Gestapo-Leitstelle im Hotel Métropole am Morzinplatz gefangen gehalten. Gegen die Zahlung erheblicher Summen an Heinrich Himmler konnte er sich freikaufen und ins Ausland fliehen. Sein Palais wurde „arisiert“ und diente fortan als Sitz der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ – ein euphemistischer Name für die Koordinationsstelle der Deportation der österreichischen Juden in die Vernichtungslager im Osten. Die Leitung hatte Adolf Eichmann inne.

Obwohl das Palais Albert Rothschild 1944 durch Bombenangriffe beschädigt wurde, waren die Zerstörungen weniger gravierend als am Palais seines Bruders. Das Gebäude blieb bewohnbar und diente nach dem Krieg als Unterkunft für die sowjetische Besatzungsmacht. Louis Rothschild hatte keine Absicht, das Bankhaus wieder zu eröffnen, und niemand zeigte Interesse an dem einst prachtvollen Bauwerk, was dessen Schicksal besiegelte: Im Jahr 1955 wurde das Interieur zu Spottpreisen verkauft, und das gesamte Gebäude wurde dem Erdboden gleichgemacht. Louis Rothschild starb im selben Jahr kinderlos in den USA. Einzig die Rothschild’schen Stallungen an der Plösslgasse sind der Abrisswut entgangen.