3. Bezirk, ehem. Jacquingasse 18

In den Jahren 1894/95 wurden die beiden Theaterarchitekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer mit dem Bau eines Palais mit Garten für den Schriftsteller Karl Graf Lanckoronski und seine Familie beauftragt. Die Gürtelstrasse war noch recht neu, und wurde fast nur von Wohnbauten der Spätgründerzeit gesäumt. Einzig das Palais Lanckoronski an der Ecke Jacquingasse / Landstrasser Gürtel machte hier die Ausnahme.

Graf Lanckoronski (1848-1933) war ein wohlhabender Kunstmäzen polnischen Urspunrgs, ein leidenschaftlicher Denkmalpfleger und Kunstsammler, der zahlreiche Künstler förderte und grosse archäologische Reisen unternahm. Er stiftete in Ober St. Veit Mädchen-Rekonvaleszenzheim Faniteum, welches armen Mädchen Obdach bietete, nachdem sie von einem Spitalaufenthalt entlassen worden waren. Das Im Palais Lanckoronski ging ein und aus, was Rang und Namen hatte. Die feine kunstinteressierte Gesellschaft fand sich hier regelmässig ein zum Fachsimpeln oder einfach die atemberaubende Kunstsammlung des Grafen zu bestaunen. Die Sammlung Lanckoronski war zu jener Zeit die grösste öffentlich zugängliche in Wien.

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, verliess die Familie Lanckoronski die österreichische Hauptstadt und zog in die Schweiz. Ein Grossteil der Kunstschätze wurde nach Schloss Hohenems gebracht, fiel dort aber bald einer vernichtenden Feuersbrunst zum Opfer. Kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde das Palais von der SS beschlagnahmt. Durch unmittelbare Nähe zum Südbahnhof drohte dem Palais hohe Bombengefahr, und so wurde das Haus im Jahre 1944 weitgehend zerstört, und nach Kriegsende wurde das Haus geplündert und in Brand gesteckt. Dennoch blieb die Ruine vorerst bestehen, und das Dach wurde behelfsmässig repariert.

Der Unterhalt und die Pläne für eine Wiederinstandsetzung des Palais sprengten jedoch den finanziellen Rahmen bei weitem, worauf die Ruine um 1960 abgetragen wurde. In den Jahren 1965-67 wurde an derselben Stelle ein moderner Bau für den Schweizer Pharmakonzern Hofmann La Roche errichtet, in welchem heute die Firma Motorola ihren Sitz hat. Was von der Kunstsammlung übrig geblieben ist, wurde einerseits an die Londoner National Gallery verkauft oder dem Polnischen Staat geschenkt. Dieser Teil ist im Wawel in Krakau ausgestellt.

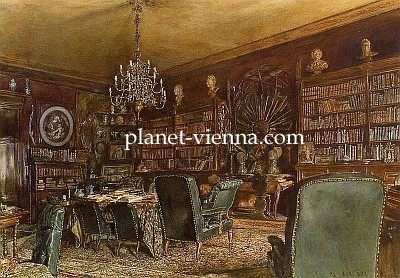

Das prachtvolle Gebäude im neobarocken Stil mit ausgeprägter Pilastergliederung war zweigeschossig mit Dachetage, etwas von der Strasse zurückgesetzt und hatte einen Vorhof mit Mauer und zwei Toren. Sein Erscheinungsbild erinnerte durch den halbrunden Mitteltrakt ein wenig an das Palais Auersperg. Die Eingangshalle, welche die Höhe von zwei Stockwerken hatte, war mit Holzvertäfelungen und Familienporträten ausgestattet. Es hingen hier auch grosse Werke alter Meister und wertvolle Gobelins. Eine Treppe mit reich geschnitztem Geländer führte in die obere Etage. In der Halle stand auch ein prächtiger Kamin aus der Frührenaissance mit zwei weiblichen Fackelträgern aus Marmor. Die Empfangsräume schlossen links vom Vestibül an, rechts die Räume der Dienerschaft.

In der oberen Etage befand sich in der Mitte ein Saal mit grossflächigen Fresken, von dem aus man in die Räume mit den Kunstsammlungen und ferner in die Wohnräume des Hausherrn. Die Prunkräume waren überaus reich dekoriert mit Fresken, Tapisserien aus dem 17. Jahrhundert, Gobelins, Stuckaturen, Boiserien, Skulpturen, Kleinkunst, äusserst wertvollen Möbeln und zahlreichen Gemälden berühmter Meister. Den wertvollsten Teil der Sammlung bildeten drei Werke von Rembrandt: „Die Judenbraut“, „Brautvater“ und „Petrus“. Der Name Lanckoronski ist heute so gut wie vergessen.